着物を売ろうと思うけど、自分の住んでいる地域は着物を高額査定をしてくれるのか気になる方も多いはずです。せっかくの着物ですし、どうせなら高く買い取ってほしいですよね。

着物というのはお住まいの都道府県によって需要が変わってきます。やはり、需要があるところは着物も高額査定になりやすいものです。

今回は、北海道と東北地方の着物買取事情はどうなっているのか、また高額査定が狙える産地の着物・伝統工芸品はどのようなものか紹介します。

着物を売ろうと思うけど、自分の住んでいる地域は着物を高額査定をしてくれるのか気になる方も多いはずです。せっかくの着物ですし、どうせなら高く買い取ってほしいですよね。

着物というのはお住まいの都道府県によって需要が変わってきます。やはり、需要があるところは着物も高額査定になりやすいものです。

今回は、北海道と東北地方の着物買取事情はどうなっているのか、また高額査定が狙える産地の着物・伝統工芸品はどのようなものか紹介します。

着物を売ろうと思うけど、自分の住んでいる地域は着物を高額査定をしてくれるのか気になる方も多いはずです。せっかくの着物ですし、どうせなら高く買い取ってほしいですよね。

着物というのはお住まいの都道府県によって需要が変わってきます。やはり、需要があるところは着物も高額査定になりやすいものです。

今回は、北海道と東北地方の着物買取事情はどうなっているのか、また高額査定が狙える産地の着物・伝統工芸品はどのようなものか紹介します。

北海道の呉服店の数は247店舗で、10万人当たりの店舗数の割合は4.52店となっています。店舗数の数は全国的に見ると43番目で、人口に対しても少ない印象ですね。北海道では着物の需要が低く、着物の買取店も少ないようです。

沙流群平取町が生産地の厚司織というものがあります。これは、オヒョウの樹皮で作られたアイヌの織物で、柔らかいながらも強靭なのが特徴です。

経糸の先を束ねて柱などに結び付けて、原始的な戸外機で一方の端を腰に括り付けて織るのですが、これは全て手作業で行われます。当時、厚司織は以下のような生地に使用されていました。

これらのように、アイヌ民族の日常に欠かせない生地として利用されていましたが、昨今は北海道のオヒョウが少なくなり、入手困難となっています。

現在は観光用儀式のショーで着用されたり、土産物の壁掛けや敷物、帯などに用いられていますが、代替として主にシナノキを使用して伝統を守っているようです。

青森県の呉服店数は102軒で、10万人当たりの店舗数は7.56店となっています。全国的に見ると25番目であり、平均的な店舗数といえるでしょう。青森県での着物の需要は低くはありませんが、着物買取店はとても少ないようです。

青森県の津軽地方には、こぎん刺しと呼ばれる伝統工芸品があります。日本三大刺し子の一つであり、麻布の荒くなったところを塞ぎながら糸を刺し施したデザインが魅力です。

こぎん刺しの特徴は以下の通りです。

これらの特徴をもつこぎん刺しは、農作業の服に刺し施されていましたが、次第に地域ごとに模様の配置に変化が付きました。以下の3つに分類されています。

しかし麻が北国の衣類に最適ではなかったこと、鉄道の開通によって綿衣類が手に入りやすくなったのをきっかけに、こぎん刺しは衰退してしまいました。

現在は、素朴な味わいや繊細で美しい幾何学模様に注目が集まり、趣味としてこぎん刺しを楽しむ人も増えているようです。

岩手県にある呉服店は115店舗で、全国的に見ると15番目となっています。10万人当たりの店舗数は8.83軒であり、岩手県は着物の需要が平均よりも高い地域であることがわかります。しかし、着物買取店の数はとても少ない印象です。

岩手県の盛岡市周辺には、南部紬という産地特有の着物があります。南部紬は植物が染色の原料となるため素朴な風合があり、ふっくらとして滑りのない生地感が特徴となります。南部紬は以下のようにして作られます。

このような工程を全て手作業でおこなう南部紬は、手織紬特有の自然で穏やかな風合いや軽くて暖かい肌触り、着崩れにくい強靭さが、格調高い着物として重宝されています。

藩政時代から南部藩領内において生産されてきましたが、復興を目指していた工場の閉鎖が相次ぎ、現在は岩泉町で数名の方のみがその伝統を受け継いでいる、貴重な品物です。

秋田県にある呉服店の数は74軒と少ないですが、10万人当たりの店舗数をみてみると6.96軒であり、全国的には29番目となります。平均的な呉服店の数ですが、それに比べると着物買取店の数は少ないようです。

秋田県には北秋田市で生産されている秋田八丈という伝統工芸品があります。秋田八丈の特徴を以下にまとめました。

秋田八丈は、平組織物で太めの絹糸を使用しています。繊細な格子は茶色から黄色を基調としており、縞を織り出すのが特徴的です。

基本の柄は縞や格子柄となります。色味はハマナスの茶色やカリヤスの黄色、赤みのある黄色にはレンゲツツジを染料として使用しますが、なかには黒を混ぜたものや、黄色を基調に青や桃赤を混ぜて織られるものもあります。

昭和初期以来、生産を続けていた唯一の店が?廃業したことで、現在は秋田八丈の技術の継承が危ぶまれており、大変貴重な品となっています。

宮城県仙台市の呉服屋は108店舗あり、呉服店と人口の割合で考えると人口10万人当たり4.65店舗となります。全国ランキングでは42番目ですから、仙台市の着物の需要や呉服店の数は低いといえるでしょう。

宮城県仙台市には栗駒正藍染という県指定の伝統工芸品があります。栗原市栗駒文字地域では、正藍染と呼ばれる日本最古の染色技術があります。

この正藍染とは、麻糸を紡いで織った麻布を、藍葉から作る染液で染める製法です。そしてこの全ての工程を一人で行わなければなりません。

この技法は祖母から母へ、母から娘へと、女性に受け継がれており、現在は千葉よしのさんのみに受け継がれています。たった一人の方にしか受け継がれていないのも、正藍染が貴重と言われる理由といえるでしょう。

山形県の呉服店の軒数は105軒で、10万人当たりの呉服店の軒数は9.12軒となっています。全国的には12番目ですから、多いといえるでしょう。これらの数字から、山形県での着物の需要の高さが見えてきますね。

山形県の伝統工芸品である置賜紬の始まりは、8世紀の始めにまで遡ります。江戸時代に領主が奨励したことで体制が整ったと言われています。

置賜紡とは山形県の長井市、米沢市、西置賜群白鷹町の地域で生産されている織物の呼び名で、以下の総称をいいます。

こらの6品種は全て先染めの平織で、先に糸を染めてから織りあげるのですが、それぞれの地域で生産方法は異なり、地域特有の特徴をもった織物が出来上がります。

着物地や袴、帯や袋物に使用されていて、近年は消費者に手作りの良さが見直されていることから、改めて注目を浴びているようです。

福島県には呉服店が136軒あり、呉服店と人口の割合を計算すると10万人当たり6.93軒となります。全国的には30番目ですので少なさが目立ちます。呉服店だけではなく、着物の買取店も少ない傾向にあるようです。

福島県には様々な伝統工芸品や地域の特産品がありますが、その中には以下の着物も含まれています。

川俣羽二重とは、福島県川俣地方で生産している軽目二重のことです。古くから養蚕が盛んだったこの地域は、職法を綾織物に転向して農業の副業とし、発展しました。

明治から大正時代にかけては日本の特産品として海外に輸出されていたとされ、現在は主に胴裏に使用されています。古く昔から絹織物の産地として知られている川俣市は、町の特産品として絹製品が多く選ばれているようです。

福島紬とは、真綿から手紡ぎした紬糸を経糸と緯糸に使用し、織りあげた織物のことです。手紡機で織りあげるのも特徴で、時代とともに生産量が減っているため、貴重な品となっています。

いらない着物や帯をお家で眠らせていませんか?

CMで有名なザゴールドなら、プロの査定員が自宅へ無料訪問、あなたの大切な着物を査定。他店よりも高額買取が可能です。安く買い叩かれて損をする心配もありません。

着物は年数が経つほどその価値は下がります。ザゴールドなら自宅にいながらいらない着物を買取してもらえます。

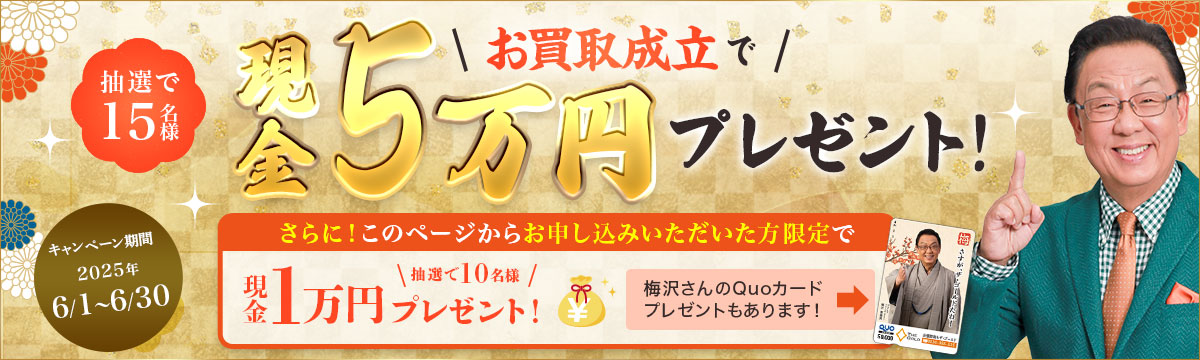

さらに【このページから申し込んだ方限定】で今なら15名の抽選で「現金5万円が当たる+さらに抽選で10名に1万円+QUOカードプレゼントキャンペーン」を実施中です!!

相談は問い合わせフォームなら数分で入力可能(24時間365日受付可)、電話ならすぐに相談可能。下記のボタンから公式サイトへ移って、あなたもいますぐ無料相談してください。

今すぐ無料相談してみる(※電話相談も可能)

※当サイトは十分な調査の上で正確な情報を掲載しておりますが、その内容の正確性や安全性を保障するものではありません。

※当サイトに掲載されている商品及びサービスに関する質問は各社へ直接お問い合わせ下さい。

※当サイトに掲載されている外部サイトについて、内容の正確性や安全性、適法性を保証するものではありません。

※記事で紹介した商品の購入、もしくはサービス申し込みより、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。

※商品やサービスのお申し込みは、各社のホームページ等を確認した上で、ご自身で判断頂けますようお願い致します。

※当サイトを利用したことにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。