今は着物を着るのは特別な機会のみですから、着物の着付け方もわからないでしょうし、着た後の保管方法や畳み方もわからない人が多いです。着物は適切な方法で畳まないとシワになってしまうこともありますし、大切な着物に虫食いが出てしまうことも考えられます。

ここでは振袖・長襦袢の畳み方と畳む前にすべき3つのポイントを紹介しています。動画でも紹介しているので、振袖・長襦袢の畳み方がわからない人は参考にしてみてください。

今は着物を着るのは特別な機会のみですから、着物の着付け方もわからないでしょうし、着た後の保管方法や畳み方もわからない人が多いです。着物は適切な方法で畳まないとシワになってしまうこともありますし、大切な着物に虫食いが出てしまうことも考えられます。

ここでは振袖・長襦袢の畳み方と畳む前にすべき3つのポイントを紹介しています。動画でも紹介しているので、振袖・長襦袢の畳み方がわからない人は参考にしてみてください。

今は着物を着るのは特別な機会のみですから、着物の着付け方もわからないでしょうし、着た後の保管方法や畳み方もわからない人が多いです。着物は適切な方法で畳まないとシワになってしまうこともありますし、大切な着物に虫食いが出てしまうことも考えられます。

ここでは振袖・長襦袢の畳み方と畳む前にすべき3つのポイントを紹介しています。動画でも紹介しているので、振袖・長襦袢の畳み方がわからない人は参考にしてみてください。

着た振袖や長襦袢は今度着る時のためにしっかりと畳んで保管しておかなければいけません。ただ畳む前には振袖・長襦袢それぞれでやるべきことと重視しなければいけないポイントもありますので、そこからしっかりチェックしておきましょう。

振袖を畳む前にすべきこととしては、以下の3つのポイントがあります。この点をしっかりと行えば大切な振袖を次に着るまでによい状態を保つことができます。

着物に限ったことではないのですが、衣服は湿気に弱いです。まだ普段から着る衣服であればいいのですが、着物は着た後は次に着るまでに何ヶ月、時には何年もタンスに入れたままになってしまいますので、ちょっとした湿気でもカビが生える原因になりかねません。

またいくらタンス内に乾燥剤を入れたとしても、畳んだ時点で湿気が残っていてはいけません。そのため振袖を畳む前には湿気をしっかりと取り除いてからにしましょう。

着物の湿気を取り除く方法としては着物専用のハンガーにかけて風通しの良い場所で1日から2日ほど干すのが望ましいです。またその際には色褪せの原因にもなりかねないので、直接日光が当たらないようにするのがポイントです。

着物は1日もしくは数時間しか着ないといっても、また汚れないように気を付けていたとしても汚れている部分がでてくるものです。

振袖などは特に袖が大きいですから気が付かないうちに汚れていますし、そもそも着物は着慣れていないでしょうから、気を付けていても汚れるでしょう。

汚れをそのままにして畳んでタンスに収納してしまうと、時間が経つにつれて落ちにくくなってしまいますし、痕になってしまうこともあります。そのため畳む前に汚れがないかチェックしましょう。

最も汚れやすいのが袖と衿、そして裾です。もちろん振袖全体のチェックは必要ですが、特にその部分は注意しましょう。軽い汚れなら自分で落とすことができますが、汚れがひどい場合や自信がない人はプロに任せましょう。

もし今回着物を着て、あとは当分着る機会がないという場合にはクリーニングに出してから畳んで収納するのが望ましいです。畳む前には着物の汚れはチェックするでしょうが、汗じみなどはその時は目で確認できない場合もあります。

そのまま長期間放置してしまうと、その汗じみなどにより変色してしまう恐れもあります。ですので、長期間保管しておくなら、一度クリーニングに出して綺麗にした状態で保管するようにしましょう。

また汚れがひどい場合なども自分でケアするのではなくクリーニングに出したほうが安心です。ただクリーニングは通常の衣服とは違って、クリーニングが仕上がってくるまでに1ヶ月以上かかってしまうこともあります。

長襦袢は着物の中に着るもので着物と比べればそれほど高価なものではないでしょう。ですが長襦袢も適切に畳んで保管しておかなければいけません。長襦袢を畳む前にすべきポイントとして以下の2つに注意しましょう。

長襦袢は着物と下着の間に着るものですから、着物よりも汗を吸い取りやすいです。もちろん長襦袢はそのために着るようなものですから、やはり汗はついてしまうものです。

見た目では汚れていないからとそのまま保管してしまうと、汗じみになってしまうこともあります。また一度着用すると水分が残ってしまうことも考えられます。

そのままタンスに収納するといくら綺麗に畳んだとしても、そのわずかな水分でシワになってしまうこともあります。ですので、長襦袢は畳む前にしっかりと湿気を取り除く必要があります。

湿気を取り除く方法としては着物の用の専用ハンバーにかけて、1日から2日ほど陰干す程度でも大丈夫です。ただこの時には直射日光は避けるようにしましょう。

長襦袢を畳む前に必要な事としては、長襦袢を着た後にはお手入れをすることを忘れてはいけません。長襦袢を脱いだ後はまず半襟を外すようにしましょう。この時には縫い糸は引っ張らず、糸を丁寧に切って外すことがポイントです。

また外した半襟は生地にあった手入れをした上で、長襦袢とは別に保管しておいた方がいいでしょう。半襟を外したなら、襟芯も抜いておくといいでしょう。長襦袢は肌の触れる部分も多いですから、汚れや汗じみもあるものです。

そのため汚れがある場合には、しっかりと汚れを落としてから陰干ししてから畳むのがポイントです。もし汚れがひどい場合には自分で汚れを落とすのではなく、クリーニングのプロに依頼したほうがいいでしょう。

振袖・長襦袢は滅多に着ることはないですし、畳み方も一般の衣服とはちょっと異なります。畳み方が違うといろいろな部位にシワができてしまうことがあるので注意しましょう。ここでは振袖・長襦袢それぞれの畳み方を紹介しています。

振袖や長襦袢は綺麗に畳んでおけば大丈夫というわけではありません。次回着るまでに数ヶ月、もしくは数年そのまま放置していることもあるので、正しい方法で保管しておかないとシワだけでなくカビが発生することもあるので注意しましょう。

畳んだ振袖は次に着る時までに大切に保管しておくことになりますが、その際の保管方法としては以下の点を覚えておくといいでしょう。

ここで注意したいのは、着物を買った時にもらえる紙箱にしまうことは避けたほうがいいです。着物を保管する場所としては桐ダンスがベストと言われますが、もし桐ダンスがない場合には一般のタンスでも構いません。

また湿気の少ない場所に保管しておいたとしても、どうしても湿気がまったくないわけではないでしょう。ですので、半年に一度はタンスから出して虫干しするのが理想です。またその際にはたとう紙も交換するとよりいいでしょう。

畳んだ長襦袢の保管方法のポイントは以下の通りです。

長襦袢は着物よりも薄い生地ですから、まとめてたとう紙に入れる人もいますが、必ず1枚ずつたとう紙に入れるのがポイントです。また保管するのは湿気が少ない場所に置いた桐ダンスが理想ですが、無い方は一般の洋服ダンスでも構いません。

ただ虫がつきやすいウールやカシミア素材の衣類は一緒に保管しない方が望ましいです。

振袖や長襦袢は年に何回も着るものではありません。そのため着た後は大切に保管しておくものですが、その際の畳み方が悪いとシワになってしまうこともありますし、虫がつくこともあるのでここで紹介した畳み方で畳んで適切に保管しましょう。

振袖や長襦袢の畳み方は慣れないと難しいと思うかもしれませんが、定期的にタンスから出して陰干しをして畳むようにすれば、次第に畳み方も覚えてくるものですので、畳み方を覚えるためにも陰干しすることを意識しましょう。

いらない着物や帯をお家で眠らせていませんか?

CMで有名なザゴールドなら、プロの査定員が自宅へ無料訪問、あなたの大切な着物を査定。他店よりも高額買取が可能です。安く買い叩かれて損をする心配もありません。

着物は年数が経つほどその価値は下がります。ザゴールドなら自宅にいながらいらない着物を買取してもらえます。

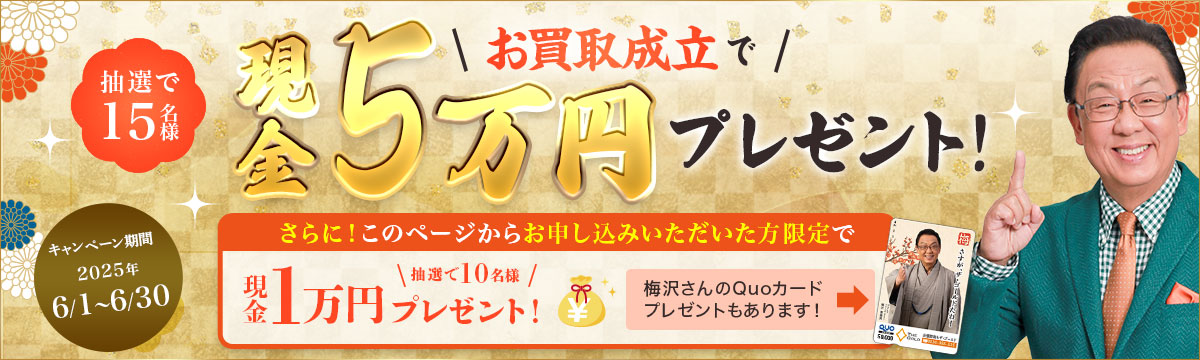

さらに【このページから申し込んだ方限定】で今なら15名の抽選で「現金5万円が当たる+さらに抽選で10名に1万円+QUOカードプレゼントキャンペーン」を実施中です!!

相談は問い合わせフォームなら数分で入力可能(24時間365日受付可)、電話ならすぐに相談可能。下記のボタンから公式サイトへ移って、あなたもいますぐ無料相談してください。

今すぐ無料相談してみる(※電話相談も可能)

※当サイトは十分な調査の上で正確な情報を掲載しておりますが、その内容の正確性や安全性を保障するものではありません。

※当サイトに掲載されている商品及びサービスに関する質問は各社へ直接お問い合わせ下さい。

※当サイトに掲載されている外部サイトについて、内容の正確性や安全性、適法性を保証するものではありません。

※記事で紹介した商品の購入、もしくはサービス申し込みより、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。

※商品やサービスのお申し込みは、各社のホームページ等を確認した上で、ご自身で判断頂けますようお願い致します。

※当サイトを利用したことにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。