着物と一口にいっても幅広い種類があります。まず生地の種類は何なのか、染めの着物なのか、それとも織りの着物なのか……そういった条件が揃ってからはじめて着物を仕立てていくのです。

染めの着物とは何かというと、染めていない白の糸で織り、布になったものを染めて模様をつけるやり方でつくられた着物のことです。染めるのが後なので「後染」と呼ばれたりもします。

それに対して織りの着物は、あらかじめ染めておいた糸を使って布を織るやり方でつくられた着物のことを指します。染めるのが先なので「先染」と呼ばれることもあります。

ちなみに染めの着物は比較的フォーマルで、織りの着物は比較的カジュアルという違いがあります。

いらない着物や帯をお家に眠らせていませんか?

- 着る機会のない着物がある

- 祖母や母が残してくれた着物の処分方法がわからない

- タダでゴミに捨ててしまうのは勿体ない

着物買取で安く買い叩かれないために、必ず専門買取業者に依頼してください。当サイトで最も問い合わせが多い「ザゴールド」なら全国出張可能で専門の査定員が自宅で無料査定。もちろん、売るかどうか買取額次第なので「値段だけ知りたい!」方にもおすすめです。

▼【2026年2月11日】ザゴールド最新情報▼

【このページから申し込んだ方限定】で「現金+Quoカードが当たるキャンペーン」を実施中です!!

(※1点からOK!電話相談も可能)

目次

着物の織りによって着用できるシーズンが違う

なぜ着物の織りは様々な種類があるのかというと、それはシーズンに合わせて着用するものを変えるためです。

もちろん理由はこれだけではありませんが、四季があって1年の中で気候や風景が大きく変わる日本では、そういった意識を強く持つようになるのは当然です。

厚手の着物から薄手の着物に変えたり、格式高い着物からカジュアルな着物に変えたりと、シーズンやその時の気分に合わせておしゃれを考えられることこそ、日本の着物の魅力といっても過言ではありません。

そのため、着物のことをもっとよく知りたければ、どの織りがどのシーズンに適しているのかに注目してみるといいでしょう。(参照:民族衣装文化普及会「染と織 地域別辞典」)

代表的な着物の生地17種類

1.紋意匠(もんいしょう)

紋意匠は生地の種類の1つで、絹織物である紋意匠ちりめんの総称のことです。地模様のある生地を指すのですが、地模様自体を指して使われる言葉でもあります。着物によく使用される、代表的な生地です。

地模様とは何かというと、生地に最初から入っている模様のことです。生地は刺繍をしたり、模様を描いたりと人工的に模様をつけることもできますが、何もせずとも組織の違いからその生地独特の模様が生まれます。

紋意匠の地模様は、艶のある光沢感が特徴です。訪問着や羽織、小紋など様々な着物に用いられているので、紋意匠の着物はシーズンやシーンを問わず着ることができます。覚えておいて損のない生地です。

2.一越(ひとこし)

一越は一越ちりめんの総称であり、絹織物の一種です。一般的にちりめんを織る時は経糸に生糸を、緯糸に撚糸を2本ずつ打ち込みます。これを二越(ふたこし)といいますが、一越は緯糸に撚糸を1本ずつしか打ち込みません。

打ち込んだ後は精錬してしぼを出します。しぼというのは織物の表面につけられるちぢれのことです。一越の生地の表面はしぼが細かく、凹凸ではなくざらついた感じになっています。

そのため、高級感があり、着崩れしにくい着物になります。紋意匠と同じく様々な着物に用いられるので、シーズンやシーンを問わず着ることができます。特に後染でのニーズが高く、無地染や捺染などで染められます。

3.綸子(りんず)

綸子は絹織物の生地の一種で、裏繻子で地模様が構成されています。撚らない糸で経糸、緯糸を織り、その後精錬作業を経てつくられます。

裏繻子とは経糸と緯糸が5本以上で構成される繻子織という織物があるのですが、その表面に緯糸だけが出ているものを指します。

生地は薄く、手触りは柔らかくて滑らかです。綸子の地模様は基本的に目立たずさりげないですが、織り方によっては目立たせることもできます。光沢感があるので、女性の着物によく使われます。

綸子は生地が薄い分、単衣(ひとえ)仕立てのような暑い季節にも着れる着物にも用いられます。ただし、さすがに真夏のひどい暑さの時には着られないので、季節の変わり目に活躍する着物と考えておくといいでしょう。

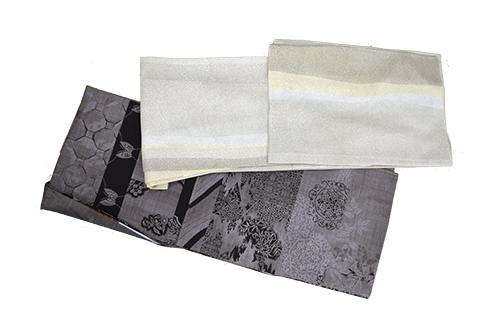

4.緞子(どんす)

緞子は綸子と同様、地組織を繻子織、模様を裏繻子で構成した絹織物の生地です。

先染に使われる織物で一般的なのは経糸緯糸5本ずつ、綜絖(経糸を引き上げる器具)5枚を使う5枚繻子という繻子織ですが、6枚繻子というものもあります。

異なる色の糸を組み合わせてくっきりとした模様をつくりだすのが特徴で、生地は厚く、艶があって高級な雰囲気があります。重厚感のある高級織物の中でも代表的な織物です。

緞子はもともと男性が利用することの多い織物でしたが、元禄以降は女性も帯地などで緞子を利用するようになりました。

衣服以外では表装具や茶道具などに使われたりもします。厚手なので、衣服の場合、あまり暑い季節には向きません。

5.縮緬(ちりめん)

縮緬は平織りの絹織物です。絹織物ではありますが、近年は綿やレーヨン、合成繊維などを原料に使ったものも出てきています。

絹あるいはレーヨンの縮緬は水につけると縮むので、濡らしてはいけません。

縮緬の経糸に使われるのは撚られていない糸で、緯糸に使われるのは右回りと左回りに強く撚られている2種類の糸です。織った後に煮沸させ、精錬作業が済むと糸に撚りが戻る力が働き、生地の表面にしぼが現れる仕組みです。

縮緬には地方によって様々な種類があり、たとえば京都府北部には丹後ちりめんが、滋賀県長浜市には浜ちりめんがあります。

縮緬の着物はあまり真夏には向いておらず、秋から春先までに着られることが多いです。

6.絽(ろ)

絽は暑さの厳しい季節に適した生地です。経糸2本をねじって緯糸と織りこむ織り方で、透明感と清涼感を感じさせる質感を生みます。

シーンでいうと絽はフォーマルな場に適しています。たとえば、お茶席や結婚式といったシーンが挙げられますが、それだけに訪問着や留袖、小紋といった着物に使われることが多いです。

絽は緯糸を何本かおきに隙間をつくる織り方をします。何本おきかで種類が変わり、3本おきなら三本絽、5本おきなら五本絽、7本おきなら七本絽といいます。この隙間により通気性が生まれ、夏場でも涼しく過ごすことができるのです。

逆に隙間の少ない絽であれば、涼しい6月や9月に着ても不自然ではありません。

7.紗(しゃ)

紗は絽と同様、暑さの厳しい季節に適した生地です。織り目が非常に粗いので、網のような透明感があり、通気性がよく涼しげです。刺繍などで紋様をつけたり、紋様を織りあげたりするものがあります。紋様を織りあげたものは紋紗といいます。

紗は絽と比べて着ることのできるシーンが幅広い特徴があります。厳粛な場では着づらいかもしれませんが、セミフォーマル程度であれば十分です。またカジュアルにも使えます。

白い長襦袢を合わせると透明感を際立たせることができるので、より見た目に涼感が得られます。またそれとは逆に色襦袢を合わせると透明感が失われるので、あえてそうすることで春や秋に着こなすこともできます。

8.羅(ら)

羅は紗をより複雑にした絹織物です。絽や紗は織り目が粗く、透けて涼感が得られることが特徴の織物ですが、羅は特にそれらの特徴を強く持っています。見た目はまるで毛糸の手編みのような風情です。

羅という言葉はもともと小動物を狩る時に使う捕獲網を指し、後に織り目の粗い絹織物に対して使われるようになりました。そういった背景からも、羅がいかに網のような生地であるかが分かるというものです。

羅は着物の生地に使われることはなく、帯やコートなどの生地に用いられます。帯の場合、やはり通気性がいい分、盛夏に締められることが多いです。羅や紗の着物と組み合わせることももちろんできます。

9.縮(ちぢみ)

(画像出典:染と織 たかはし)

(画像出典:染と織 たかはし)

縮は緯糸に強く撚りをかけたものを織ってできる織物です。織った後に湯に浸してもむと縮むのですが、その際、織物の表面に波状のしぼが発生します。またこれは精錬によってしわをつくる方法ですが、他にも織り方を工夫することでしわをつくる方法もあります。

材質には様々なものがあり、絹や綿、麻、合繊などが使われます。たとえば麻糸を使ったものは麻縮と呼ばれます。

縮の産地は広く、石川県の能登縮(のとちぢみ)や新潟県の小千谷縮(おじやちぢみ)、越後縮(えちごちぢみ)といったものが代表的です。

縮は表面のしわによってさらりとした感触がするので、6月や9月といった単衣を着る時期に向いています。

10.上布(じょうふ)

上布は、手績みした細い麻糸を織り上げた麻織物です。手績みというのは、麻の繊維を細かく裂いて撚り合わせる技術のことです。上質で高級な織物なので、上布を使えば通にはたまらない着物ができます。

上布は夏の着物として有名で、特に7月、8月の盛夏は上布の薄くてさらさらした感触がありがたいものです。ただし、素材によっては盛夏よりも6月、9月といった衣替えの時期に向いているものもあります。

上布の種類は越後上布や近江上布、能登上布など、様々なものがあります。たとえば越後上布は越後地方を産地とした古くから生産され続けてきた上布です。

天正年間に原料である苧麻という植物の栽培が活発になったことで、上布の生産量が増えた背景があります。

11.羽二重(はぶたえ)

羽二重は平織で織られた織物です。特に絹で織られた羽二重は光絹(こうきぬ)と呼ばれることがあります。

羽二重は普通の織り方ではなく、細い経糸2本を使う特殊なやり方で織られるので、軽くて肌触りがやわらかく、なおかつ光沢感があります。

着物の裏地に使われることが多く、絹織物の中でも高級なものです。また礼装に用いられることもあります。

木綿の着物にも絹の着物にも羽二重は胴裏(胴部分の裏地)に使われるので、季節を問わず用いることができます。特に木綿の着物は夏には汗を吸いますし、冬には体を暖かくしてくれるので、それだけで1年中着られる特徴があります。

木綿の着物はもともと普段着として気軽に用いられてきましたが、今では高級な着物です。

12.浴衣

浴衣は湯帷子(ゆかたびら)を原型とした和服です。湯帷子はもともと平安時代の貴族が入浴時に着ていたもので、江戸時代になると庶民も湯上がりに着るようになり、今の浴衣の形になっていったという説があります。

浴衣の染め方は、中型の型紙を使って行う藍染めです。このことから、浴衣を「中型」といったりもします。

近年は天然の染料を使わず、化学染料を使って染める方法もあります。天然染料は自然な色合い、化学染料は鮮やかな色合いを特徴とします。

浴衣はもともと湯上がりの汗を吸い取る目的で着ていた和服であるため、暑い季節に着ることが多いです。特に7月~8月の盛夏は涼しい浴衣の最適なシーズンといえます。ただし、本来の浴衣は外出する時に着るものではありません。

13.化繊の着物

化繊の着物は、天然の繊維ではなく化学繊維を使って織り上げた、現代ならではの着物を指します。化学繊維はその技術の進歩とともに様々な応用のされ方をしていますが、近年は織物においても活発に利用されるようになっています。

着物の素材は絹が代表的です。しかし絹の着物は取扱いや管理の仕方が難しいので、特に若い方だと雨に濡れても洗濯機で洗っても問題ない化繊の着物を好む傾向にあります。

化繊というと特にポリエステルが挙げられますが、ポリエステルの着物は1年を通して着ることができます。ただし、ポリエステルによっては汗をかくとむれることがあるので、暑さの厳しい真夏には着づらいこともあります。

14.ウールの着物

ウールの着物はしわができにくく、丸洗いもできるので、管理がしやすい特徴があります。また、シーズンを問わず単衣で着ることができます。

ウールとひとくちにいっても様々で、たとえばシルクの繊維を混ぜたシルクウールや化繊の繊維を混ぜたものなどがあります。他の種類の繊維を混ぜることで、それぞれの繊維の特性を生かすことができるのです。

2種類以上の繊維を混ぜることを混紡といいます。ちなみにウールのみだとしても、カシミアが何%、アンゴラが何%というように、ウールの種類で混紡を行うこともあります。

もちろんカシミア100%のウールもありますが、そういったものはコストが高いのが特徴です。

15.結城紬

結城紬は茨城県結城市を産地とする紬です。紬というのは何かというと、紬糸で織り上げた織物のことで、紬糸は屑繭・真綿に撚りをかけて仕上げた糸を指します。

結城紬は重要無形文化財に指定されており、すべて手作業でつくられるため、非常に高価な織物です。生地が強く、長持ちすることから、親から子へと受け継がれていくのが普通でした。

単衣の結城紬なら6月、9月といった季節の変わり目、袷の結城紬なら10月~5月頃の肌寒い季節に向いています。

高級織物なので、一見フォーマルな場に着ていけるように思いがちですが、実は趣味の着物です。そのため、本当に着物が好きな方でなければそうそう手が出せませんが、1枚あると便利です。

16.大島紬

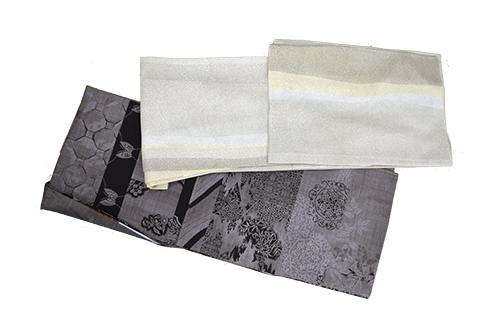

画像引用:バイセル「大島紬」

画像引用:バイセル「大島紬」

大島紬は、鹿児島県の南にある奄美大島を産地とする絹織物です。紬の一種で、単に「大島」と呼ばれることもあります。また現在は紬糸が使われていないことから、紬ではなく絣(かすり)が正しい表現とされています。

大島紬に適した季節は盛夏以外です。そのため、極端に暑い時期でなければ1年を通して着ることができます。

ただし、結城紬と同様、高級織物ではありますが、フォーマルな場所には着ていけません。

非常に知名度が高く、着物の女王ともいわれます。千年を超える歴史を持つ伝統的工芸品で、昭和55年に当時の通産省が「絹100%であること」「先染手織りであること」などの定義を制定しました。

17.上田紬

「上田紬」というのは上田地方とその周辺で生産される紬の呼び名であり、長野県では他の地域でも様々な紬が生産されています。それらの長野県の紬は「信州紬」と総称されます。

上田紬は夏は涼しく、冬は暖かな織物なので、盛夏を除いて1年中着ることができます。寒い時期に着ると冷たさを感じるものの、熱伝導率が低いことから、すぐに温まります。

三裏縞(みうらじま)という呼び名もある上田紬は、裏地を3回取り換えても表地が劣化しない丈夫さを特徴としており、着れば着るほど体になじみます。

糸が完成した後はそれを織る作業に入る

着物の生地を作製する際の最初の工程は、糸を作ることです。糸を作るには動物繊維あるいは植物繊維を用意する必要があります。たとえば羊や蚕のマユなどは動物繊維、綿や麻などは植物繊維に分類されます。

繊維の種類によって糸の作り方も異なります。たとえば絹糸の生糸は蚕のマユを煮てほぐすことによって糸を取り出しますし、絹糸の真綿紬糸はマユを綿のようにしてからほぐして紡いで糸にします。

このように繊維を使って糸ができたら、次はいよいよそれを織る作業に入ります。織る作業というのは、完成した糸を縦横に組み合わせて布の状態にすることです。

手織りに使う織り機は2種類ある

完成した糸を織って生地にする時、織り機という専用の機械を使います。織り機を使って織物を作ることを「機織(はたおり)」といいます。日本では手織りに使う織り機は地機(じばた)、高機(たかばた)の主に2種類です。

織り機自体は縦糸を張ったものに緯糸を通していくという機能を持つ単純な機械であるため、世界中に存在しています。手織り以外では力織機(りきしょっき)という機械動力式の織り機があります。

1.地機

地機は、地面と水平に生地を織っていくタイプの織り機です。

地面と垂直に生地を織っていくタイプの織り機もあるのですが、昔はそういった織り機だと上に生地が伸びていく関係で、長い布を織りづらい問題がありました。

水平タイプの織り機ならその問題もなく、長い布を織ることができるという利点があったのです。

最初の頃は2本の棒に経糸が固定され、地面ぎりぎりのところで張られていましたが、やがてそれぞれの棒はビームにとってかわり、機械が大きくなくても長い布を織れるようになりました。これが地機です。

地機は大昔から日本で活躍している織り機で、床に座りながら作業を行う特徴があります。コンパクトなので、あまり広くない部屋でも織ることが可能です。

2.高機

地機は経糸を腰で吊って適度に張力をかける織り方をするので、織る人によって独特の風合いが出るのが特徴です。しかし、腰で吊っている分、織る人の負担が大きく、能率もそれほどよくないという問題があります。

それを改良したのが高機です。高機は経糸を腰で吊る必要がないので、織る人の負担を減らし、安定した品質の生地を織ることができます。

機械の位置が地機よりも高くなっていることから「高機」と呼ぶようになりました。

綜絖が2枚以上あり、あらかじめそれらの綜絖に糸を通しておくことで糸を繋ぐだけの状態にすることができます。椅子に腰かけて両脚での操作も可能で、複雑な生地も織ることができます。

織り方の種類は大きく分けて3種類

1着の大人用の着物を作るために必要な布の大きさは長さが13m程度、幅が37cm程度となります。そのため、1枚の生地を織る場合、その着尺に合わせて調整する必要があります。

織り方の種類は大きく分けて平織、綾織、朱子織の3種類です。これらをまとめて「三原組織」といいます。またこれにもじり織という織り方を足して四原組織とすることもあります。

1.平織

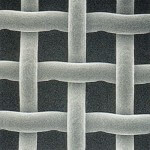

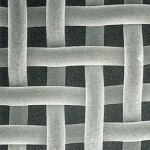

平織というのは、経糸と緯糸を1本ずつ交互に浮き沈みさせて組む織り方のことです。非常に単純な構造をした織物で、機能性も高いので、着物に限らず広く使われています。

特に経糸・緯糸を数本ずつ並べて織った平織は魚子織、斜子織などと呼ばれ、羽織や帯の地に用いられます。

平織で織ると糸の間に隙間ができることから、通気性がよく、織り上げられた生地は薄くて軽いものになります。そのため、暑い季節に用いられる着物との相性がいいです。

隙間があるにも関わらず丈夫な織物になるので、平織でできた着物は長持ちします。摩擦に強く、多少乱暴に扱ってもびくともしません。

2.綾織

綾織は経糸を2本か3本の緯糸の上に通し、次に1本の緯糸の下に潜らせることを繰り返して織り上げた織物のことです。経糸を何本ごとの緯糸の上に通すか、あるいは潜らせるかによってアレンジを多様に加えられます。

平織のように1本ずつ交互に糸を浮き沈みさせないことから、組織点(糸の交差する点)が斜めに連続して並ぶようになります。そのため、生地の表面にできる模様は左右非対称です。

平織と比べて耐久性が低い特徴があります。そのかわり糸と糸の間に大きな隙間ができないため、厚手で寒い季節の着物にぴったりです。

また糸の光沢感が出たり、生地が柔らかくてしわになりにくいといったメリットもあります。

3.朱子織(別名:繻子織)

平織と比べて経糸・緯糸の数が多いため、生地は厚く、やわらかいです。そのため、厚みが欲しい着物や寒い季節に利用したい着物などに使われます。

それから光沢感があること、細かいデザインにも対応できることなどのメリットがあります。

ただし、摩擦には弱く、管理が悪くて擦れると毛羽立ってしまいます。全体的に綾織と似た生地の性質を持ちますが、綾織のように織り目が斜めに連なることはありません。

地方によって違いが多いので見分けが付きにくい

着物は糸を作り、その糸で生地を織って作っていきますが、同じ種類の生地だとしても経糸や緯糸の撚りや織り方は地方によって異なることがあります。

それは産地ごとの特色を出す上で有効です。しかし、種類が多すぎて見分けがつきにくいという問題もあります。

また近年は機械織りの織物が多いため、着物に詳しくなければ手織りと機械織りの区別がつかないことも珍しくありません。

ただ、大島紬のような伝統的な織物は手織りでなくては伝統工芸品として認められないため、機械織りとでは大きな違いがあります。

まとめ

着物の織りには様々な種類があり、また種類によって着用できるシーズンも異なります。基本的に暑い時期に着用できるのは薄手で通気性が高い織りで、寒い時期に着用できるのは厚手で保温性が高い織りです。

たとえば盛夏には絽や紗、羅、6月・9月といった季節の変わり目には単衣に利用できる綸子や縮、寒い季節には緞子や縮緬などの織りが適しています。またウールや化繊などのように1年中着れる織りも数多く存在します。

着物を作る場合、まず生地にするための糸を作る必要があります。糸は繊維を加工して作るのですが、繊維は動物からとれるものと植物からとれるものの2種類があります。

糸ができたらそれを織り上げて生地にします。手織りの場合、地機か高機のどちらかの織り機を使って織ることになります。高機は地機の改良版で、能率が高い織り機です。

織り方は大きく分けて平織、綾織、朱子織の3つです。

- 平織は経糸と緯糸を1本ずつ交互に糸を浮き沈みさせる織り方

- 綾織は経糸を2本か3本の緯糸の上に通し、次に1本の緯糸の下に潜らせる織り方

- 朱子織は5本以上の経糸・緯糸を使い、片方の糸の浮きを少なくさせる織り方

糸の撚りや織り方は地方によって異なりますし、機械織りが多くて見分けがつきづらいので、正しい知識を得ることが大切です。